この記事は2025年10月1日時点の公式情報で作成。

まず今日の結論

在職のまま、就業規則にある制度で“無給の教育訓練休暇を連続30日以上”とって訓練すると、失業給付(基本手当)に相当するお金が日額で出る制度が2025/10/1スタートしました。

実は私も介護の仕事は離職期間中に職業訓練で資格を取りました。

色んな世代の人が集まってちょっとした学校みたいで楽しかったですね。

今でも連絡を取り合ってる人もいます。

大人になると、なかなかそういう経験できないからいいですよ。

めっちゃいい!これでスキルアップに集中できるね!

公式:厚労省「教育訓練休暇給付金」

公式トップ:厚労省「教育訓練休暇給付金」もらえるのは「お給料そのもの」じゃなくて*基本手当相当(=賃金日額×給付率、年齢ごとに上限・下限あり)。

どんな講座でもOKではない。

大学や専修学校・各種学校/“教育訓練給付”の指定講座など、質が担保された訓練が基本。 講座は公式検索が安全:「教育訓練給付制度 検索システム」。

ハローワークで聞くのが1番ですね。

10/1から何が始まるの?(3つのキーワード)

①:無給

②:連続30日以上

③:就業規則ベース+本人の申出に会社承認

→ この3点が揃って教育訓練休暇給付金の対象。

制度概要・手続・様式:厚労省「教育訓練休暇給付金」

事業主向け簡略版(PDF):解雇予定者は対象外の注意書きあり 「教育訓練休暇給付金のご案内(簡略版)PDF」

「分割OK?」は現行の公式ページ表示では“連続30日以上”が前提。迷ったら最新の運用Q&Aを上記ページで確認。

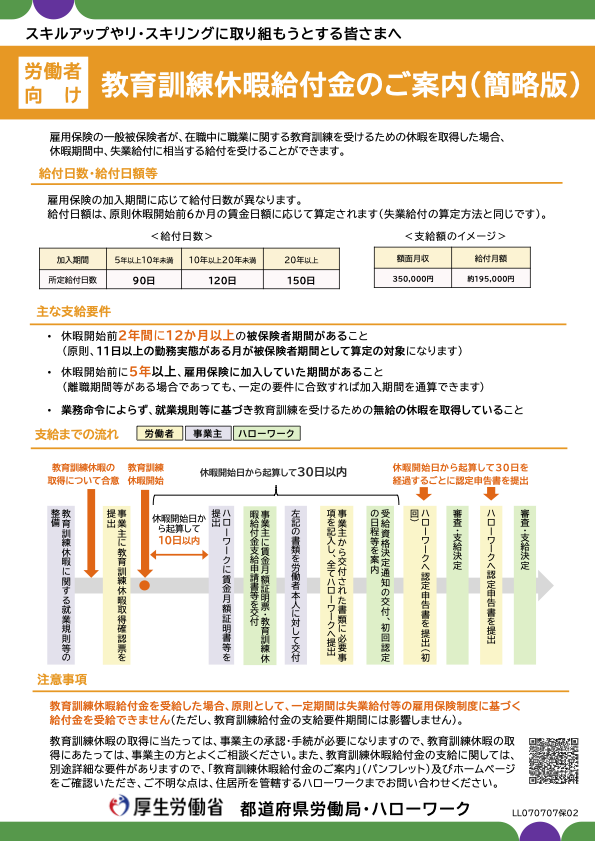

誰が対象?(加入年数や“2年で12か月”)

3チェックでOK

✅ 雇用保険の一般被保険者

✅ 就業規則ベースの“無給・連続30日以上”を本人申出+会社承認で取る

✅ 直近2年で12か月の被保険者期間+通算5年以上の加入(原則) → まとめPDF(省内資料):「教育訓練休暇給付金について(施行:2025/10/1)」

退職設計の注意:この給付を受けると、休暇開始“前”の期間は失業給付のカウントから外れる扱い(例外あり)。退職タイミングは要注意。

いくら出るの?(“基本手当相当”のざっくり計算)

この制度でもらえるのは“お給料そのもの”じゃなくて、失業給付(基本手当)と同じロジックで出る「賃金の一定割合」。要件は連続30日以上の無給休暇+会社承認(就業規則ベース)です。厚生労働省

ざっくり手順

- 賃金日額を出す

直近6か月の「毎月決まって支払われた賃金」の合計 ÷ 180。厚生労働省 - 給付率を当てる

年齢帯&日額の帯でだいたい50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。細かい帯と式は基本手当の表に従います。厚生労働省 - 上限・下限にぶつからないかチェック

2025年8月1日以降の年齢別の1日上限は、例:30〜44歳は8,055円。下限は2,411円。ここは毎年更新されます。厚生労働省+1 - もらえる“日数”の上限も確認

雇用保険の加入年数で90/120/150日のどれか。厚生労働省

具体例

どちらも「35歳/賞与なし」のイメージ。実際は端数処理や帯の式で決まるので最終値はハローワーク準拠で。

Aさん:月給24万円 × 6か月

- 賃金日額 = 240,000 × 6 ÷ 180 = 8,000円

- 30〜44歳の「中間帯」に該当 → 給付率はおおむね50〜80%の間(帯の式で決定)

- 日額の目安:約5,200〜5,600円台(上限8,055円より下)

- 90日フル使うと:約46.8万〜50万円台(5,200〜5,600円 × 90日)

※正確な日額は基本手当の帯・式で確定します。厚生労働省

Bさん:月給40万円 × 6か月

- 賃金日額 = 400,000 × 6 ÷ 180 = 13,333円(概算)

- 30〜44歳の「上位帯」→この帯は50%

- 日額 = 約6,666円(上限8,055円より下)

- 120日フルなら:約80万円(6,666円 × 120日 ≒ 799,920円) 厚生労働省

参考:厚労省の簡略リーフにも「月収35万円→月の給付イメージ約19.5万円」などの目安図があります。毎月どれくらいの生活費カバーになるかを掴むのに便利でした。厚生労働省

ミニ早見メモ(2025/8/1以降の“1日あたり上限”)

- 30歳未満:7,255円

- 30〜44歳:8,055円

- 45〜59歳:8,870円

- 60〜64歳:7,623円

- 下限(全年齢):2,411円

※毎年見直し。最新版は厚労省の発表ページで確認。厚生労働省

よくある勘違いを先取り

- 「全額もらえるんでしょ?」→違います。あくまで基本手当相当(一定割合)。厚生労働省

- 「日によってバイトしたら?」→無給の休暇が前提。就労が発生する日は対象外扱いになるので計画を。詳細は手続き資料へ。厚生労働省

- 「何日ぶんまで?」→加入年数で90/120/150日が上限。厚生労働省

公式リンク

簡略版リーフ(1枚で要点/2年で12か月・5年以上・日数)厚生労働省

教育訓練休暇給付金|厚労省 公式(制度の定義・様式・窓口)厚生労働省

基本手当の上限・下限の最新値(2025/8/1適用)厚生労働省

課税・天引き:この給付自体は非課税(ハロワで税・社会保険の天引きなし)。ただし在職中の健康保険・厚年と住民税は別途支払いが続くので、実質の“残り具合”は(給付)−(社保+住民税)で計画を。

どの訓練がOK?(指定講座の探し方/介護→他職種の例)

まず超ざっくりルール

- “連続30日以上の無給休暇”を会社の就業規則に基づいて取って、その間に教育訓練を受けるのが前提(=ここが新制度のコア)。厚生労働省

- どの講座にするかは、実務上厚労省の「教育訓練給付」指定講座から選ぶと安全。講座の質や要件が整理されてて、検索もしやすい。

- 受講開始時点で“指定が有効”かが超重要。検索画面にも「受講開始日時点で当該講座が指定されているか確認」って注意書きがある&Q&Aも同旨。

公式検索での探し方(3ステップ)

- 検索サイトに入る → 「分野・資格名から」を押す。教育訓練給付制度検索システム

- 目当ての資格名(例:ITパスポート/宅建/登録販売者/MOS/キャリコン/CADなど)で検索。

- 出てきた講座ごとに指定期間とコース期間(30日以上になるか)をチェック。

※「指定期間内に受講開始」が給付の前提。

介護から“別の仕事に転職”講座ジャンル

もう介護の仕事は嫌だ、って人におすすめの講座をあげてみました。

腰が痛くなったり人間関係だったりそれぞれ事情がありますからね。

現場が辛くなったら、介護施設の事務職という道もありますよね。

どれも指定講座の分野・資格コード表に載ってる系が中心。受け皿が広くて、在職者でも始めやすいラインナップです。

- 事務・データ系MOS(Excel/Word)/日商PC/簿記系

→ まずはPC実務×数字に慣れる。MOSや各種PC検定は一般教育訓練のコード表にバッチリ記載あり。厚生労働省 - 医療・ドラッグストア医療事務/登録販売者

→ 受付・会計・販売で対人スキルが活きる。登録販売者は特定一般のコード表に掲載。厚生労働省 - 不動産・営業寄り宅地建物取引士(宅建)

→ 不動産仲介・賃貸管理の王道資格。特定一般の資格コード表に掲載。厚生労働省 - ITの入口ITパスポート/基本情報/Python基礎/G検定 など

→ ITリテラシーを形にできる。一般教育訓練のコード表にITパス・基本情報・Python試験・G検定まで並んでる。厚生労働省 - キャリア支援国家資格キャリアコンサルタント

→ 面談・傾聴スキルが武器になる。特定一般のコード表に掲載。厚生労働省 - 安全衛生・総務寄り衛生管理者(第一種・第二種)

→ 製造・物流・オフィスでニーズ安定。特定一般のコード表に掲載。厚生労働省 - CAD(設計補助・製造)建築CAD検定/CAD利用技術者/3次元CAD

→ “図面が読める・描ける”は製造系で強い。一般教育訓練のコード表にCAD系が複数掲載。※ただし30日連続の休暇に当てるなら、コース期間が30日以上の講座を選ぶのがコツ。

個人的にPythonの講座が気になる・・・いいなぁ勉強したい

介護職におすすめ訓練(入門→ステップアップ→+α)

① 入門:介護職員初任者研修(130時間)

- 旧ホームヘルパー2級の後継。カリキュラムは130時間で、基礎の知識と技術を一通りならう入口。

- ここが効く:現場での“最初の壁”(移乗・清潔援助・記録など)を越えやすくなる。

- 制度に乗せるコツ:通学+eラーニング型の受講期間(初日〜修了日)が30日以上になるコースを選ぶ。週1型でもあなたの休暇は連続30日で押さえるのがポイント。

② ステップアップ:実務者研修(450時間)

- 介護福祉士の受験に必須。未経験OKだが、合計450時間の学習ボリューム。

- 介護の仕事もするなら持っていたい。

- 制度に乗せるコツ:長期講座になりがちなので、受講期間が十分に長い(30日以上)指定コースを選定。初任者を持っていれば一部時間が免除になる設計(受講校の案内で内訳確認)。

③ +α(基礎固め/現場強化):認知症介護基礎研修

- 何者?:無資格入職者は受講が義務化(2024年4月1日〜、入職後1年以内の猶予あり)。現場の実践を回すための“最低限セット”。

- 制度に乗せるコツ:単体だと学習ボリュームは小さめ。初任者や実務者とセットで受講期間を30日以上に収めるスケジュールを。国のシラバスも出ていて、カリキュラム像が掴みやすい。

④ +α(用具・住環境の強化):福祉用具専門相談員 指定講習(計50時間)

- 車いす・ベッド・リフト等の選定のプロ。指定講習は計50時間のカリキュラム。介護×住環境の視点がつく。厚生労働省

- 制度に乗せるコツ:単発だと30日に満たないので、前後に初任者/実務者/認知症系を組み合わせて、休暇30日連続の枠に入れるイメージ。

僕の“講座組み立て”サンプル(30日連続の休暇に合わせる)

- パターンA(初任者メイン):

初任者研修(約4〜8週の通学+eラーニング)の開講期間に合わせて休暇を30〜45日で申請。途中で認知症基礎を1〜2日挟む。→「基礎固め+義務クリア」。 - パターンB(実務者で一気に):

実務者研修(数か月)の“受講開始〜修了の最初の30〜45日間”を休暇期間に設定。以降は復職後に残りのレポート・通学で完了、など段階取得も現実的。 - パターンC(用具×基礎の合わせ技):

福祉用具50h+認知症基礎+短期の通学日を束ね、受講期間のカレンダー上で30日以上確保。→住環境提案に強くなる。

注意:講座は教育訓練給付(学費側)の指定講座から選ぶと安心(指定の有効期間とコース期間を検索画面で確認)。今回の制度(教育訓練“休暇”給付金)とは別の仕組みだけど、「講座の質の目印」として使えます

参考リンク

初任者研修(130時間):入口の定番。国の細則に「全130時間」の明記あり 参考PDF:厚労省「介護員養成研修の取扱細則(初任者)」

実務者研修(450時間/期間6か月以上):介護福祉士の受験に必須 参考:厚労省・地方厚生局「実務者研修Q&A(期間は6か月以上、授業450時間以上)」

認知症介護基礎研修:入職後の受講義務化(2024/4/1〜)。省内資料でカリキュラム等が整理 参考:厚労省通知等(例:「介護保険 最新情報 Vol.1224(PDF)」)

申請の進め方(本人・会社・ハローワーク)

キーワードは「10日・30日・30日ごと」

休暇前:会社の就業規則に制度があるか確認→社内申請 会社:休暇開始10日以内に、賃金月額証明書などを事業所管轄のハローワークへ提出 本人:休暇開始30日以内に、住居所管轄のハローワークへ「取得認定申告書」を提出(以降30日ごとに同様)

様式・流れはここにまとまってます → 教育訓練休暇給付金(公式)

事業主向け注意:解雇等予定のある労働者は対象外(簡略リーフに明記) → PDF

よくある勘違いと落とし穴

分割OK? → NG(現行は“連続30日以上”)。 会社命令の研修でも使える? → 本人の自発申出+会社承認が前提。

有給やバイト日は? → その該当日だけ対象外。

退職予定 → 会社からの解雇等予定はNG/自己都合で後日退職予定は直ちにアウトではないが、失業給付のカウントに注意(休暇開始“前”が外れる)。

満額給与が出る? → 出ない(基本手当相当。上限・下限あり)。

制度の一次情報:「教育訓練休暇給付金」を常に再確認。

まとめ

今日のまとめ(超ざっくり)

10/1新設:在職のまま、就業規則ベースの“無給・連続30日以上”で訓練→基本手当相当が出る。 対象のキホン:2年で12か月+通算5年以上(原則)/業務命令×/会社承認○。

金額の見方:賃金日額×給付率+上限・下限(毎年8/1更新)。 講座選び:教育訓練給付の“指定講座”から。

受講開始日に指定有効&期間30日以上を確認。

退職を絡める設計だとこんな感じでしょうか・・・

辞めるかもしれない社員のために休暇をくれる会社ってあるのだろうか・・・?

Bパターンがこれから多くなるのかな、どれくらいこの制度を使う人が増えていくのか気になりますね。

A:休暇で資格取得 → 在職のまま12か月 → 退職→失業給付

B:休暇で資格取得 → 退職(失業給付は使わず)→すぐ転職 ※Aは「休暇開始“後”に12か月」がカギ。Bはブランク最小。

参考リンク

教育訓練休暇給付金(制度トップ)

最後に・・・・

会社に就業規則をつくってもらうハードルがたかすぎるってばよ・・・